近日,中国科学院地球化学研究所联合山东大学、云南大学,通过分析嫦娥六号返回的月球南极—艾肯(SPA)盆地月壤样品,首次发现了大型撞击事件成因的赤铁矿和磁赤铁矿晶体,为月球表面存在强氧化性物质提供了直接的样品证据。这一发现改变了传统认知中月球表面处于极端还原环境的观点,为破解月球表面磁异常与大型撞击事件的成因提供了关键线索。

氧化还原作用在行星形成演化过程中扮演着关键角色。与地球不同,月球内部的氧逸度和表面环境研究表明,月球几乎不存在强氧化条件,整体处于还原状态。随着月球研究的深入,月球轨道遥感利用可见近红外光谱的研究推测,月球高纬度地区或广泛存在赤铁矿。嫦娥五号样品研究首次发现,撞击成因的亚微米级磁铁矿以及在撞击玻璃质中发现Fe3+的赋存等证据。这说明,月球表面在外部撞击主导的改造过程中,存在局部偏氧化环境。但是,月球是否存在强氧化矿物如赤铁矿,缺乏直接的矿物学证据;月球表面是否广泛存在氧化作用,以及氧化特征矿物存在较大争议。

SPA盆地是太阳系中最大、最古老的撞击盆地之一,其形成伴随极端高温高压条件,为探讨月球表面氧化反应提供了理想的天然实验室。2024年嫦娥六号任务首次从SPA盆地内部返回月壤样品,为发现大型撞击事件中强氧化物提供了契机。

研究团队在嫦娥六号月壤中首次发现了微米级赤铁矿,通过微区电子显微谱学、电子能量损失谱技术和拉曼光谱等技术联用,确认了赤铁矿颗粒的晶格结构以及独特的产状特征,证实其为月球原生矿物。

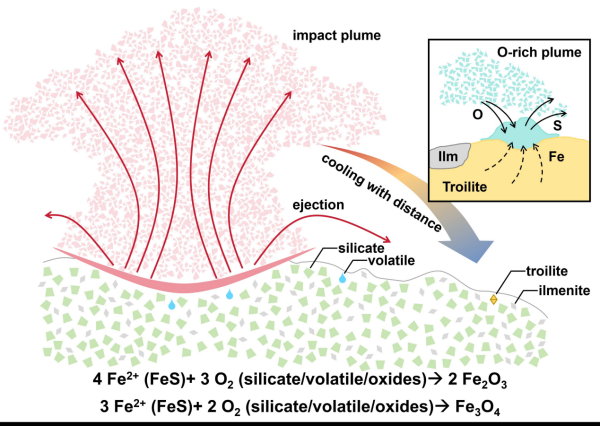

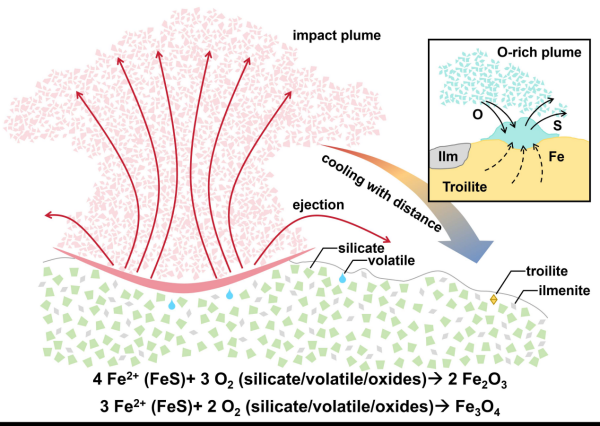

团队进一步提出,赤铁矿的形成可能与月球历史上的大型撞击事件相关。大型撞击的高温使月表物质气化,形成瞬时高氧逸度气相环境,导致陨硫铁在此过程中发生了脱硫反应。铁离子在高氧逸度环境中被氧化,经历气相沉积过程后,形成微米级晶质的赤铁矿,同时共生形成了具有磁性的磁铁矿和磁赤铁矿。

月球表面如SPA盆地西北部,广泛存在磁异常这一特殊的地质特征,其成因尚未得到有效解释。

这一研究或为月表磁异常的载体和演化过程提供关键样品证据。

嫦娥六号月壤中铁氧化物形成过程示意图